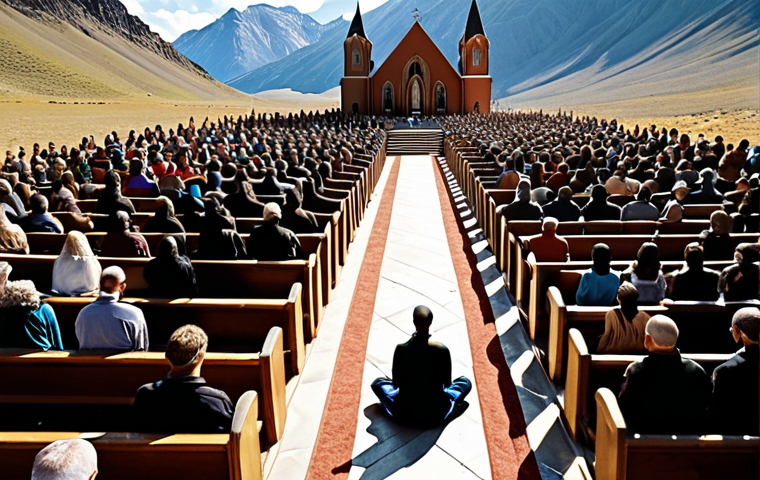

В наш век стремительных перемен и бесконечного потока информации многие из нас, сами того не замечая, ищут что-то более глубокое. Я сам не раз ловил себя на мысли: почему одни люди находят покой в стенах храма, а другие ищут ответы в шепоте ветра или древних обрядах?

На первый взгляд, и религия, и, скажем, шаманизм стремятся к одному – пониманию себя и окружающего мира. Но, поверьте, разница колоссальна и очень важна для каждого из нас, кто ищет свой путь.

В современном мире, где интерес к эзотерике переживает настоящий бум, а личные духовные поиски порой важнее формальной принадлежности, эта грань становится особенно тонкой.

Мы видим, как люди тянутся к чему-то более осязаемому, природному, а иногда и к тому, что кажется забытым или даже запретным. Как же отличить истинный путь от модного течения, и как понять, где заканчивается вера и начинается древняя практика, основанная на живой связи с природой и духами?

Давайте точно разберемся в этом.

В наш век стремительных перемен и бесконечного потока информации многие из нас, сами того не замечая, ищут что-то более глубокое. Я сам не раз ловил себя на мысли: почему одни люди находят покой в стенах храма, а другие ищут ответы в шепоте ветра или древних обрядах?

На первый взгляд, и религия, и, скажем, шаманизм стремятся к одному – пониманию себя и окружающего мира. Но, поверьте, разница колоссальна и очень важна для каждого из нас, кто ищет свой путь.

В современном мире, где интерес к эзотерике переживает настоящий бум, а личные духовные поиски порой важнее формальной принадлежности, эта грань становится особенно тонкой.

Мы видим, как люди тянутся к чему-то более осязаемому, природному, а иногда и к тому, что кажется забытым или даже запретным. Как же отличить истинный путь от модного течения, и как понять, где заканчивается вера и начинается древняя практика, основанная на живой связи с природой и духами?

Давайте точно разберемся в этом.

Поиск истины: Внутренний голос против внешних догм

Когда я только начинал свой путь в изучении различных духовных практик, меня поразило, насколько по-разному люди подходят к вопросу о высшей истине. Одни ищут её в строгих писаниях, которые передаются из поколения в поколение, веря, что в них уже заключены все ответы.

Это как дорожная карта, выверенная веками, по которой идешь, не сворачивая. Я часто наблюдал, как для многих людей эта структура даёт невероятное чувство стабильности и принадлежности к чему-то огромному и вечному.

Они находят утешение в общих молитвах, обрядах, которые совершаются миллионами людей по всему миру. А другие, напротив, погружаются в себя, вслушиваются в своё сердце, в интуицию, ищут ответы в шепоте ветра, в движении звёзд, в ощущениях от прикосновения к земле.

Для них каждый закат или встреча с диким животным может стать откровением. Я сам, признаюсь, долго метался между этими двумя подходами, пока не понял, что настоящий поиск всегда начинается внутри.

Наблюдая за людьми, которые искренне верят, я вижу в их глазах покой, но иногда и некую закрытость к новому опыту, к тем самым “знакам”, что даёт мир вне догматов.

1. Путь к сакральному: От предписаний к личному откровению

Мне кажется, здесь кроется одно из самых глубоких различий. В религиозной традиции путь к сакральному часто лежит через чётко определённые ритуалы, молитвы, посты, которые предписываются верующему.

Эти действия являются мостом, связывающим человека с божественным. Цель – достичь благодати, спасения, просветления, следуя установленным правилам. В то же время, в более древних, архаичных практиках, связь с сакральным переживается как прямое, личное, часто непередаваемое словами откровение.

Это может быть видение, встреча с духом природы во сне или наяву, глубокое погружение в медитативное состояние, которое приводит к абсолютно новому пониманию мира и своего места в нём.

Я сам знаю людей, которые часами сидят у костра, слушая звуки леса, и утверждают, что в этот момент они чувствуют себя абсолютно едиными со всей вселенной, без посредников и строгих инструкций.

Это нечто очень личное, почти интимное.

2. Эмоциональный отклик и формирование мировоззрения

Мой личный опыт показывает, что восприятие мира и эмоциональный отклик на происходящее сильно зависят от того, какой путь ты выбираешь. Если человек воспитан в строгой религиозной системе, его мировоззрение формируется вокруг понятий греха, искупления, божественного суда.

Чувство вины или, наоборот, благодати может быть очень сильным. Эмоции привязаны к соблюдению или нарушению предписаний. С другой стороны, если ты идёшь по пути, где природа и внутренний мир являются главными учителями, то эмоции возникают из прямого взаимодействия с окружающим миром: радость от восхода солнца, печаль от увядания, благоговение перед мощью стихии.

Это не менее глубоко, но совершенно иначе. Это чувство полной принадлежности к циклу жизни и смерти, без концепции рая или ада в привычном понимании.

Взаимодействие с невидимым: Призыв или прямое общение

Один мой старый знакомый, который всю жизнь провел в деревне и с детства общался с местными знахарями, всегда говорил: “Наши деды с лесом разговаривали, а не просили его о чем-то по книгам”.

И он прав. Для меня очевидно, что разница в подходах к невидимому миру — это не просто нюанс, а целая пропасть. В традиционных верованиях, которые мы привыкли называть религиями, взаимодействие с высшими силами чаще всего происходит через посредничество.

Это могут быть священники, святые, ангелы, и это взаимодействие, как правило, включает в себя молитвы, обряды, просьбы. Ты обращаешься к чему-то высокому, далёкому, просишь о помощи или благословении, но не ожидаешь прямого диалога в привычном смысле.

Это как писать письмо адресату, которого ты никогда не видел.

1. Роль посредников и личный опыт

Я сам видел, как люди приходят в храм, чтобы через священника, через обряд, через исповедь очистить свою душу или попросить о чём-то важном. Священник здесь — это как мост, который помогает тебе соединиться с высшим.

И это работает, для миллионов людей это источник силы и утешения. Но есть и другой подход, где посредники не нужны. В практиках, которые иногда называют шаманскими или природными, ты напрямую общаешься с духами деревьев, рек, гор, с духами предков.

Это не просьба через кого-то, это диалог, это слушание, это прямое получение информации. Я помню одну женщину, которая утверждала, что может “слушать” болезнь человека, общаясь с духом, который вызвал её.

Она описывала это как живой разговор, а не как ритуальное обращение. Это поразительно, насколько по-разному устроено взаимодействие.

2. Обряд как мост или как погружение

В моём понимании, религиозные обряды — это чаще всего способ воспроизвести нечто священное, стать частью коллективного действа, которое приближает тебя к божественному.

Это может быть крещение, причастие, венчание — всё это строго регламентированные действия, цель которых — установить связь. Они обладают огромной силой и смыслом для верующих.

А вот в более древних практиках обряд часто становится не просто мостом, а полным погружением. Это может быть трансовое состояние, танцы до изнеможения, песни, которые вводят в особое состояние сознания, когда границы между мирами стираются.

Цель — не просто соединиться, а стать единым целым с духами, с природой, чтобы получить прямое знание или исцеление. Это нечто куда более физически и ментально требовательное.

Исцеление и благополучие: Путь души или путь тела

Мне всегда было интересно, как разные системы подходят к вопросам исцеления и благополучия. Когда кто-то из моих близких болел, я замечал, как одни спешили в церковь, заказывали молебны, просили святых о выздоровлении, веря в силу молитвы и божественного вмешательства.

Это подход, который часто фокусируется на исцелении души, на её готовности принять волю высших сил, и через это приходит исцеление тела. И это действительно работает для многих, вера творит чудеса.

Но я также видел людей, которые в моменты отчаяния обращались к целителям, к знахарям, которые работали с травами, с энергиями, с духами природы. Их подход был более земным, более “ручным”, если можно так выразиться, хотя и не менее глубоким.

1. Божественная воля и земная гармония

В моём представлении, центральная идея многих религий в контексте исцеления — это смирение перед Божьей волей. Если человек болен, это может быть испытание, наказание или просто часть плана.

Искупление грехов, покаяние, молитва — вот ключевые инструменты для достижения здоровья и благополучия. Цель — не только исцеление физическое, но и духовное очищение.

Совершенно иначе обстоит дело в практиках, ориентированных на природу. Здесь исцеление воспринимается как восстановление нарушенной гармонии с окружающим миром или с самим собой.

Болезнь может быть следствием дисбаланса энергий, вторжения негативных влияний или потери связи с собственным духом. Целитель здесь — это не посредник между Богом и человеком, а тот, кто помогает восстановить эту нарушенную гармонию, используя знания о травах, ритуалах, связи с духами.

Я лично видел, как знахарь работал с человеком, как с частью экосистемы, пытаясь вернуть его в равновесие.

2. Ритуалы очищения: Прощение или возврат к истокам

Практики очищения также очень сильно разнятся. В большинстве религий очищение связано с прощением грехов, с исповедью, с искуплением. Это процесс морального и духовного обновления, который ведёт к миру с Богом и самим собой.

Чувство облегчения после исповеди, по моему опыту, может быть настолько сильным, что это равносильно физическому исцелению. В то же время, в природных традициях очищение часто связано с возвратом к истокам, к природе.

Это могут быть обряды с огнём, водой, землёй, которые помогают “смыть” или “сжечь” негативную энергию, вернуть человеку его природную силу. Например, баня с особыми травами или купание в реке на рассвете могут восприниматься как мощнейшие очищающие ритуалы.

Я однажды был свидетелем такого обряда, когда человек, долго страдавший от депрессии, после нескольких таких “купаний” почувствовал себя совершенно другим.

Это было похоже на рождение заново.

Сообщество и одиночество: Сила коллектива или личный путь

Я всегда замечал, насколько сильно люди нуждаются в чувстве принадлежности. Одно дело — быть частью огромного, многомиллионного сообщества, где ты чувствуешь поддержку и понимание, а другое — идти своим уникальным путём, который может быть совершенно непонятен окружающим.

И здесь кроется ещё одно фундаментальное различие. Я видел, как сильно вера сплачивает людей в единое целое, как они вместе переживают радости и горести, поддерживают друг друга.

Это чувство общности, общей истории и общей судьбы даёт невероятную силу. И в этом нет ничего плохого, наоборот, это одно из величайших достижений человечества.

1. Роль общины и индивидуального поиска

В религиозной традиции община, приход, церковь играют колоссальную роль. Это место, где ты не только получаешь духовное наставление, но и находишь поддержку, друзей, единомышленников.

Совместные молитвы, праздники, помощь нуждающимся — всё это формирует сильное чувство единства. Человек здесь — часть большого организма. Моя бабушка всегда говорила, что “в церкви и стены помогают”, имея в виду не столько сами стены, сколько общую атмосферу поддержки и сострадания.

В то же время, в индивидуальных духовных практиках акцент часто смещается на личный поиск. Да, могут быть учителя, наставники, но сам путь ты проходишь один на один с собой и миром.

Это требует огромной внутренней силы и самодостаточности. Некоторые люди просто не могут найти себя в рамках строгих общин и предпочитают свою личную, более интимную связь с духовным.

2. Свобода выбора и границы традиции

Мне всегда казалось, что одна из главных привлекательных черт для тех, кто ищет свой уникальный путь, — это полная свобода. Ты не обязан следовать чьим-то догмам, ты сам решаешь, во что верить, как практиковать, что чувствовать.

Это может быть очень освобождающим, но и очень ответственным. Здесь нет готовых ответов, их приходится искать самому. И, конечно, это не всегда легко.

В рамках религиозной традиции, наоборот, есть чёткие границы, которые определяют, что “правильно”, а что “неправильно”. Это даёт чувство безопасности, потому что ты знаешь, куда идти.

Но иногда эти границы могут ощущаться как ограничения, особенно для тех, кто ищет что-то за пределами привычного. Мне кажется, каждый выбирает то, что ему ближе по духу и что соответствует его внутренней потребности.

| Аспект | Путь догмы и структуры (условно «религия») | Путь личного опыта и природы (условно «древние практики») |

|---|---|---|

| Источник истины | Священные тексты, авторитетные учения, предписания. | Личные откровения, интуиция, связь с природой и духами. |

| Взаимодействие с высшим | Через посредников (священники, святые), молитвы, ритуалы. | Прямое общение, трансовые состояния, личные ритуалы. |

| Цель практики | Спасение души, искупление, соблюдение заповедей. | Гармония с миром, исцеление, познание себя, связь с силами природы. |

| Роль общины | Центральная, общие ритуалы, коллективная поддержка. | Часто индивидуальный путь, хотя могут быть группы единомышленников. |

| Отношение к страданиям | Испытание, искупление, возможность для духовного роста. | Дисбаланс, нарушение гармонии, повод для исцеления и восстановления. |

Символизм и непосредственность: Как мы воспринимаем знаки

Я всегда был очарован тем, как люди интерпретируют знаки и символы в своей жизни. Для одних это целая система, где каждый элемент имеет глубокий, веками устоявшийся смысл, а для других – это прямое послание, которое нужно почувствовать, а не расшифровать по книге.

Я помню, как моя бабушка, глубоко верующая женщина, объясняла мне значение каждого символа на иконах, каждую деталь убранства храма. Для неё это был язык, через который говорила вечность.

И это завораживало! Но я также встречал людей, которые видели знаки в случайном полёте птицы, в форме облака, в неожиданной встрече, и эти знаки для них были куда более личными и непосредственными.

1. Система знаков и живое послание

В большинстве религиозных традиций существует сложная система символов и аллегорий. Крест, полумесяц, звезда Давида, лотос – каждый из них несёт в себе огромный пласт исторического и духовного смысла.

Эти символы не просто картинки, они — ключи к пониманию догматов, к глубоким истинам. Верующие учатся распознавать и понимать эти знаки, чтобы углубить свою веру и связь с божественным.

Я сам убедился, насколько сильное воздействие они могут оказывать на человека, когда он понимает их истинное значение. В то же время, в практиках, ориентированных на природу и внутренний мир, знаки часто воспринимаются как живые послания.

Это нечто, что нужно почувствовать, а не изучить. Падающее дерево, необычный сон, встреча с животным – всё это может быть интерпретировано как личное сообщение от духов или от Вселенной.

Здесь нет универсальных правил, каждый знак индивидуален и требует глубокого, интуитивного осмысления.

2. Интерпретация и личное переживание

Мне кажется, разница в интерпретации знаков очень показательная. В традиционных системах часто есть “правильная” интерпретация, которая передаётся из поколения в поколение.

Её нужно знать, понимать, следовать ей. Это даёт чувство стабильности и правильности. Если что-то непонятно, всегда можно обратиться к толкователю или к священным текстам.

Это как библиотека знаний, где всё уже каталогизировано. А вот в более личных и природных практиках интерпретация знаков — это всегда глубоко индивидуальное переживание.

Нет единого толкования, которое подойдёт всем. То, что для одного человека является знаком удачи, для другого может быть предупреждением. Это требует огромной чуткости к своим ощущениям, к интуиции, к способности “читать” мир вокруг себя без готовых шаблонов.

Я сам стараюсь развивать эту способность, потому что она делает жизнь куда более яркой и полной смысла.

Адаптация и традиция: Гибкость пути

Наблюдая за тем, как развиваются и трансформируются духовные практики в современном мире, я не могу не заметить одну важную вещь: способность к адаптации.

Некоторые системы кажутся незыблемыми, как древние горы, стоящие тысячелетиями, в то время как другие постоянно меняются, подстраиваясь под новые реалии, словно река, меняющая своё русло.

И в этом нет ничего плохого, ведь мир не стоит на месте, и человек тоже развивается. Я видел, как старые традиции пытаются найти своё место в XXI веке, и как новые, гибкие подходы привлекают всё больше людей, ищущих свой путь.

1. Неизменность догм и эволюция практики

В моём понимании, фундаментальные догматы большинства религий остаются неизменными на протяжении веков. Они формируют основу, вокруг которой строится вся система верований и практик.

Это даёт невероятную стабильность, чувство опоры в изменчивом мире. Люди знают, что есть нечто вечное и нерушимое, к чему можно всегда обратиться. Но при этом сами практики и формы выражения веры могут эволюционировать, подстраиваясь под современность.

Появляются онлайн-молебны, проповеди в интернете, новые форматы благотворительности. Всё это — адаптация без изменения сути. В то же время, многие природные или эзотерические практики обладают удивительной гибкостью.

Они могут впитывать в себя элементы из разных культур, трансформироваться под влиянием новых знаний, открытий. Здесь нет жёстких догм, а есть принципы, которые могут быть выражены по-разному.

Это живые, постоянно меняющиеся системы, которые отражают дух времени.

2. Передача знаний: От иерархии к личной передаче

Я сам не раз задумывался о том, как передаются знания в разных системах. В традиционных религиях это часто происходит через иерархию: от учителя к ученику, от старшего поколения к младшему, через священные тексты, которые толкуются авторитетными лицами.

Это очень структурированный процесс, который обеспечивает чистоту учения и его непрерывность. И в этом есть своя великая мудрость и сила. Но есть и другой способ передачи знаний, который я часто встречал в неформальных духовных кругах: личная передача.

Это может быть непосредственное общение с наставником, который делится своим опытом, или даже получение знаний через сны, видения, интуитивные прозрения.

Это нечто очень личное, что трудно формализовать. Я знаю людей, которые утверждают, что получили свои знания напрямую от природы или от духов, без участия человека-посредника.

И это не делает их знания менее ценными, просто путь к ним совершенно другой.

Личная ответственность и благодать: Выбор пути

Один из самых важных вопросов, который мне задают люди, ищущие свой духовный путь: “Кто отвечает за мои поступки и мою судьбу?” И я понимаю, что ответ на этот вопрос сильно зависит от того, какую дорогу ты выбираешь.

Для кого-то это вопрос принятия божественной благодати и смирения перед высшей волей, а для других — это вопрос полной личной ответственности за каждое своё действие, за каждую свою мысль.

И ни один из этих ответов не является “более правильным”, чем другой. Это просто разные подходы к жизни, к судьбе, к свободе выбора.

1. Свобода воли и предопределение

Мне кажется, это очень тонкий момент. В некоторых религиозных учениях сильна идея предопределения, того, что твоя судьба уже написана, и тебе остаётся только следовать ей, принимая всё, что происходит, как часть божественного плана.

Твоя свобода воли заключается в выборе реакции на происходящее, в принятии или непринятии пути, предначертанного свыше. Но при этом ты несёшь ответственность за свои грехи и добрые дела.

В то же время, в более ориентированных на личный опыт практиках часто превалирует идея полной свободы воли. Ты сам творец своей реальности, ты сам выбираешь свой путь, и каждый твой шаг формирует твоё будущее.

Это огромная ответственность, но и огромная свобода. Я сам чувствую себя более комфортно, когда понимаю, что могу влиять на свою жизнь, что мои решения имеют вес, а не просто являются частью чего-то гораздо большего и неподвластного мне.

2. От прощения к трансформации

Идея прощения также очень важна. В традиционных религиях прощение грехов часто приходит через покаяние, через обращение к высшим силам или к представителям церкви.

Это акт милосердия, который дарует тебе очищение и возможность начать всё сначала. Чувство, когда тебе прощены грехи, может быть невероятно освобождающим.

А вот в более личных практиках акцент часто смещается на трансформацию. Ты не столько просишь о прощении, сколько работаешь над изменением себя, над избавлением от негативных паттернов, над исцелением травм.

Это глубокий внутренний процесс, который требует не просто раскаяния, но и активных действий по изменению своей жизни. Я сам убедился, что настоящая трансформация происходит не от внешнего одобрения, а от внутренней работы и готовности к изменениям.

И в этом смысле оба пути, хоть и разными способами, ведут к одному — к поиску внутреннего мира и гармонии. В наш век стремительных перемен и бесконечного потока информации многие из нас, сами того не замечая, ищут что-то более глубокое.

Я сам не раз ловил себя на мысли: почему одни люди находят покой в стенах храма, а другие ищут ответы в шепоте ветра или древних обрядах? На первый взгляд, и религия, и, скажем, шаманизм стремятся к одному – пониманию себя и окружающего мира.

Но, поверьте, разница колоссальна и очень важна для каждого из нас, кто ищет свой путь. В современном мире, где интерес к эзотерике переживает настоящий бум, а личные духовные поиски порой важнее формальной принадлежности, эта грань становится особенно тонкой.

Мы видим, как люди тянутся к чему-то более осязаемому, природному, а иногда и к тому, что кажется забытым или даже запретным. Как же отличить истинный путь от модного течения, и как понять, где заканчивается вера и начинается древняя практика, основанная на живой связи с природой и духами?

Давайте точно разберемся в этом.

Поиск истины: Внутренний голос против внешних догм

Когда я только начинал свой путь в изучении различных духовных практик, меня поразило, насколько по-разному люди подходят к вопросу о высшей истине. Одни ищут её в строгих писаниях, которые передаются из поколения в поколение, веря, что в них уже заключены все ответы.

Это как дорожная карта, выверенная веками, по которой идешь, не сворачивая. Я часто наблюдал, как для многих людей эта структура даёт невероятное чувство стабильности и принадлежности к чему-то огромному и вечному.

Они находят утешение в общих молитвах, обрядах, которые совершаются миллионами людей по всему миру. А другие, напротив, погружаются в себя, вслушиваются в своё сердце, в интуицию, ищут ответы в шепоте ветра, в движении звёзд, в ощущениях от прикосновения к земле.

Для них каждый закат или встреча с диким животным может стать откровением. Я сам, признаюсь, долго метался между этими двумя подходами, пока не понял, что настоящий поиск всегда начинается внутри.

Наблюдая за людьми, которые искренне верят, я вижу в их глазах покой, но иногда и некую закрытость к новому опыту, к тем самым “знакам”, что даёт мир вне догматов.

1. Путь к сакральному: От предписаний к личному откровению

Мне кажется, здесь кроется одно из самых глубоких различий. В религиозной традиции путь к сакральному часто лежит через чётко определённые ритуалы, молитвы, посты, которые предписываются верующему.

Эти действия являются мостом, связывающим человека с божественным. Цель – достичь благодати, спасения, просветления, следуя установленным правилам. В то же время, в более древних, архаичных практиках, связь с сакральным переживается как прямое, личное, часто непередаваемое словами откровение.

Это может быть видение, встреча с духом природы во сне или наяву, глубокое погружение в медитативное состояние, которое приводит к абсолютно новому пониманию мира и своего места в нём.

Я сам знаю людей, которые часами сидят у костра, слушая звуки леса, и утверждают, что в этот момент они чувствуют себя абсолютно едиными со всей вселенной, без посредников и строгих инструкций.

Это нечто очень личное, почти интимное.

2. Эмоциональный отклик и формирование мировоззрения

Мой личный опыт показывает, что восприятие мира и эмоциональный отклик на происходящее сильно зависят от того, какой путь ты выбираешь. Если человек воспитан в строгой религиозной системе, его мировоззрение формируется вокруг понятий греха, искупления, божественного суда.

Чувство вины или, наоборот, благодати может быть очень сильным. Эмоции привязаны к соблюдению или нарушению предписаний. С другой стороны, если ты идёшь по пути, где природа и внутренний мир являются главными учителями, то эмоции возникают из прямого взаимодействия с окружающим миром: радость от восхода солнца, печаль от увядания, благоговение перед мощью стихии.

Это не менее глубоко, но совершенно иначе. Это чувство полной принадлежности к циклу жизни и смерти, без концепции рая или ада в привычном понимании.

Взаимодействие с невидимым: Призыв или прямое общение

Один мой старый знакомый, который всю жизнь провел в деревне и с детства общался с местными знахарями, всегда говорил: “Наши деды с лесом разговаривали, а не просили его о чем-то по книгам”.

И он прав. Для меня очевидно, что разница в подходах к невидимому миру — это не просто нюанс, а целая пропасть. В традиционных верованиях, которые мы привыкли называть религиями, взаимодействие с высшими силами чаще всего происходит через посредничество.

Это могут быть священники, святые, ангелы, и это взаимодействие, как правило, включает в себя молитвы, обряды, просьбы. Ты обращаешься к чему-то высокому, далёкому, просишь о помощи или благословении, но не ожидаешь прямого диалога в привычном смысле.

Это как писать письмо адресату, которого ты никогда не видел.

1. Роль посредников и личный опыт

Я сам видел, как люди приходят в храм, чтобы через священника, через обряд, через исповедь очистить свою душу или попросить о чём-то важном. Священник здесь — это как мост, который помогает тебе соединиться с высшим.

И это работает, для миллионов людей это источник силы и утешения. Но есть и другой подход, где посредники не нужны. В практиках, которые иногда называют шаманскими или природными, ты напрямую общаешься с духами деревьев, рек, гор, с духами предков.

Это не просьба через кого-то, это диалог, это слушание, это прямое получение информации. Я помню одну женщину, которая утверждала, что может “слушать” болезнь человека, общаясь с духом, который вызвал её.

Она описывала это как живой разговор, а не как ритуальное обращение. Это поразительно, насколько по-разному устроено взаимодействие.

2. Обряд как мост или как погружение

В моём понимании, религиозные обряды — это чаще всего способ воспроизвести нечто священное, стать частью коллективного действа, которое приближает тебя к божественному.

Это может быть крещение, причастие, венчание — всё это строго регламентированные действия, цель которых — установить связь. Они обладают огромной силой и смыслом для верующих.

А вот в более древних практиках обряд часто становится не просто мостом, а полным погружением. Это может быть трансовое состояние, танцы до изнеможения, песни, которые вводят в особое состояние сознания, когда границы между мирами стираются.

Цель — не просто соединиться, а стать единым целым с духами, с природой, чтобы получить прямое знание или исцеление. Это нечто куда более физически и ментально требовательное.

Исцеление и благополучие: Путь души или путь тела

Мне всегда было интересно, как разные системы подходят к вопросам исцеления и благополучия. Когда кто-то из моих близких болел, я замечал, как одни спешили в церковь, заказывали молебны, просили святых о выздоровлении, веря в силу молитвы и божественного вмешательства.

Это подход, который часто фокусируется на исцелении души, на её готовности принять волю высших сил, и через это приходит исцеление тела. И это действительно работает для многих, вера творит чудеса.

Но я также видел людей, которые в моменты отчаяния обращались к целителям, к знахарям, которые работали с травами, с энергиями, с духами природы. Их подход был более земным, более “ручным”, если можно так выразиться, хотя и не менее глубоким.

1. Божественная воля и земная гармония

В моём представлении, центральная идея многих религий в контексте исцеления — это смирение перед Божьей волей. Если человек болен, это может быть испытание, наказание или просто часть плана.

Искупление грехов, покаяние, молитва — вот ключевые инструменты для достижения здоровья и благополучия. Цель — не только исцеление физическое, но и духовное очищение.

Совершенно иначе обстоит дело в практиках, ориентированных на природу. Здесь исцеление воспринимается как восстановление нарушенной гармонии с окружающим миром или с самим собой.

Болезнь может быть следствием дисбаланса энергий, вторжения негативных влияний или потери связи с собственным духом. Целитель здесь — это не посредник между Богом и человеком, а тот, кто помогает восстановить эту нарушенную гармонию, используя знания о травах, ритуалах, связи с духами.

Я лично видел, как знахарь работал с человеком, как с частью экосистемы, пытаясь вернуть его в равновесие.

2. Ритуалы очищения: Прощение или возврат к истокам

Практики очищения также очень сильно разнятся. В большинстве религий очищение связано с прощением грехов, с исповедью, с искуплением. Это процесс морального и духовного обновления, который ведёт к миру с Богом и самим собой.

Чувство облегчения после исповеди, по моему опыту, может быть настолько сильным, что это равносильно физическому исцелению. В то же время, в природных традициях очищение часто связано с возвратом к истокам, к природе.

Это могут быть обряды с огнём, водой, землёй, которые помогают “смыть” или “сжечь” негативную энергию, вернуть человеку его природную силу. Например, баня с особыми травами или купание в реке на рассвете могут восприниматься как мощнейшие очищающие ритуалы.

Я однажды был свидетелем такого обряда, когда человек, долго страдавший от депрессии, после нескольких таких “купаний” почувствовал себя совершенно другим.

Это было похоже на рождение заново.

Сообщество и одиночество: Сила коллектива или личный путь

Я всегда замечал, насколько сильно люди нуждаются в чувстве принадлежности. Одно дело — быть частью огромного, многомиллионного сообщества, где ты чувствуешь поддержку и понимание, а другое — идти своим уникальным путём, который может быть совершенно непонятен окружающим.

И здесь кроется ещё одно фундаментальное различие. Я видел, как сильно вера сплачивает людей в единое целое, как они вместе переживают радости и горести, поддерживают друг друга.

Это чувство общности, общей истории и общей судьбы даёт невероятную силу. И в этом нет ничего плохого, наоборот, это одно из величайших достижений человечества.

1. Роль общины и индивидуального поиска

В религиозной традиции община, приход, церковь играют колоссальную роль. Это место, где ты не только получаешь духовное наставление, но и находишь поддержку, друзей, единомышленников.

Совместные молитвы, праздники, помощь нуждающимся — всё это формирует сильное чувство единства. Человек здесь — часть большого организма. Моя бабушка всегда говорила, что “в церкви и стены помогают”, имея в виду не столько сами стены, сколько общую атмосферу поддержки и сострадания.

В то же время, в индивидуальных духовных практиках акцент часто смещается на личный поиск. Да, могут быть учителя, наставники, но сам путь ты проходишь один на один с собой и миром.

Это требует огромной внутренней силы и самодостаточности. Некоторые люди просто не могут найти себя в рамках строгих общин и предпочитают свою личную, более интимную связь с духовным.

2. Свобода выбора и границы традиции

Мне всегда казалось, что одна из главных привлекательных черт для тех, кто ищет свой уникальный путь, — это полная свобода. Ты не обязан следовать чьим-то догмам, ты сам решаешь, во что верить, как практиковать, что чувствовать.

Это может быть очень освобождающим, но и очень ответственным. Здесь нет готовых ответов, их приходится искать самому. И, конечно, это не всегда легко.

В рамках религиозной традиции, наоборот, есть чёткие границы, которые определяют, что “правильно”, а что “неправильно”. Это даёт чувство безопасности, потому что ты знаешь, куда идти.

Но иногда эти границы могут ощущаться как ограничения, особенно для тех, кто ищет что-то за пределами привычного. Мне кажется, каждый выбирает то, что ему ближе по духу и что соответствует его внутренней потребности.

| Аспект | Путь догмы и структуры (условно «религия») | Путь личного опыта и природы (условно «древние практики») |

|---|---|---|

| Источник истины | Священные тексты, авторитетные учения, предписания. | Личные откровения, интуиция, связь с природой и духами. |

| Взаимодействие с высшим | Через посредников (священники, святые), молитвы, ритуалы. | Прямое общение, трансовые состояния, личные ритуалы. |

| Цель практики | Спасение души, искупление, соблюдение заповедей. | Гармония с миром, исцеление, познание себя, связь с силами природы. |

| Роль общины | Центральная, общие ритуалы, коллективная поддержка. | Часто индивидуальный путь, хотя могут быть группы единомышленников. |

| Отношение к страданиям | Испытание, искупление, возможность для духовного роста. | Дисбаланс, нарушение гармонии, повод для исцеления и восстановления. |

Символизм и непосредственность: Как мы воспринимаем знаки

Я всегда был очарован тем, как люди интерпретируют знаки и символы в своей жизни. Для одних это целая система, где каждый элемент имеет глубокий, веками устоявшийся смысл, а для других – это прямое послание, которое нужно почувствовать, а не расшифровать по книге.

Я помню, как моя бабушка, глубоко верующая женщина, объясняла мне значение каждого символа на иконах, каждую деталь убранства храма. Для неё это был язык, через который говорила вечность.

И это завораживало! Но я также встречал людей, которые видели знаки в случайном полёте птицы, в форме облака, в неожиданной встрече, и эти знаки для них были куда более личными и непосредственными.

1. Система знаков и живое послание

В большинстве религиозных традиций существует сложная система символов и аллегорий. Крест, полумесяц, звезда Давида, лотос – каждый из них несёт в себе огромный пласт исторического и духовного смысла.

Эти символы не просто картинки, они — ключи к пониманию догматов, к глубоким истинам. Верующие учатся распознавать и понимать эти знаки, чтобы углубить свою веру и связь с божественным.

Я сам убедился, насколько сильное воздействие они могут оказывать на человека, когда он понимает их истинное значение. В то же время, в практиках, ориентированных на природу и внутренний мир, знаки часто воспринимаются как живые послания.

Это нечто, что нужно почувствовать, а не изучить. Падающее дерево, необычный сон, встреча с животным – всё это может быть интерпретировано как личное сообщение от духов или от Вселенной.

Здесь нет универсальных правил, каждый знак индивидуален и требует глубокого, интуитивного осмысления.

2. Интерпретация и личное переживание

Мне кажется, разница в интерпретации знаков очень показательная. В традиционных системах часто есть “правильная” интерпретация, которая передаётся из поколения в поколение.

Её нужно знать, понимать, следовать ей. Это даёт чувство стабильности и правильности. Если что-то непонятно, всегда можно обратиться к толкователю или к священным текстам.

Это как библиотека знаний, где всё уже каталогизировано. А вот в более личных и природных практиках интерпретация знаков — это всегда глубоко индивидуальное переживание.

Нет единого толкования, которое подойдёт всем. То, что для одного человека является знаком удачи, для другого может быть предупреждением. Это требует огромной чуткости к своим ощущениям, к интуиции, к способности “читать” мир вокруг себя без готовых шаблонов.

Я сам стараюсь развивать эту способность, потому что она делает жизнь куда более яркой и полной смысла.

Адаптация и традиция: Гибкость пути

Наблюдая за тем, как развиваются и трансформируются духовные практики в современном мире, я не могу не заметить одну важную вещь: способность к адаптации.

Некоторые системы кажутся незыблемыми, как древние горы, стоящие тысячелетиями, в то время как другие постоянно меняются, подстраиваясь под новые реалии, словно река, меняющая своё русло.

И в этом нет ничего плохого, ведь мир не стоит на месте, и человек тоже развивается. Я видел, как старые традиции пытаются найти своё место в XXI веке, и как новые, гибкие подходы привлекают всё больше людей, ищущих свой путь.

1. Неизменность догм и эволюция практики

В моём понимании, фундаментальные догматы большинства религий остаются неизменными на протяжении веков. Они формируют основу, вокруг которой строится вся система верований и практик.

Это даёт невероятную стабильность, чувство опоры в изменчивом мире. Люди знают, что есть нечто вечное и нерушимое, к чему можно всегда обратиться. Но при этом сами практики и формы выражения веры могут эволюционировать, подстраиваясь под современность.

Появляются онлайн-молебны, проповеди в интернете, новые форматы благотворительности. Всё это — адаптация без изменения сути. В то же время, многие природные или эзотерические практики обладают удивительной гибкостью.

Они могут впитывать в себя элементы из разных культур, трансформироваться под влиянием новых знаний, открытий. Здесь нет жёстких догм, а есть принципы, которые могут быть выражены по-разному.

Это живые, постоянно меняющиеся системы, которые отражают дух времени.

2. Передача знаний: От иерархии к личной передаче

Я сам не раз задумывался о том, как передаются знания в разных системах. В традиционных религиях это часто происходит через иерархию: от учителя к ученику, от старшего поколения к младшему, через священные тексты, которые толкуются авторитетными лицами.

Это очень структурированный процесс, который обеспечивает чистоту учения и его непрерывность. И в этом есть своя великая мудрость и сила. Но есть и другой способ передачи знаний, который я часто встречал в неформальных духовных кругах: личная передача.

Это может быть непосредственное общение с наставником, который делится своим опытом, или даже получение знаний через сны, видения, интуитивные прозрения.

Это нечто очень личное, что трудно формализовать. Я знаю людей, которые утверждают, что получили свои знания напрямую от природы или от духов, без участия человека-посредника.

И это не делает их знания менее ценными, просто путь к ним совершенно другой.

Личная ответственность и благодать: Выбор пути

Один из самых важных вопросов, который мне задают люди, ищущие свой духовный путь: “Кто отвечает за мои поступки и мою судьбу?” И я понимаю, что ответ на этот вопрос сильно зависит от того, какую дорогу ты выбираешь.

Для кого-то это вопрос принятия божественной благодати и смирения перед высшей волей, а для других — это вопрос полной личной ответственности за каждое своё действие, за каждую свою мысль.

И ни один из этих ответов не является “более правильным”, чем другой. Это просто разные подходы к жизни, к судьбе, к свободе выбора.

1. Свобода воли и предопределение

Мне кажется, это очень тонкий момент. В некоторых религиозных учениях сильна идея предопределения, того, что твоя судьба уже написана, и тебе остаётся только следовать ей, принимая всё, что происходит, как часть божественного плана.

Твоя свобода воли заключается в выборе реакции на происходящее, в принятии или непринятии пути, предначертанного свыше. Но при этом ты несёшь ответственность за свои грехи и добрые дела.

В то же время, в более ориентированных на личный опыт практиках часто превалирует идея полной свободы воли. Ты сам творец своей реальности, ты сам выбираешь свой путь, и каждый твой шаг формирует твоё будущее.

Это огромная ответственность, но и огромная свобода. Я сам чувствую себя более комфортно, когда понимаю, что могу влиять на свою жизнь, что мои решения имеют вес, а не просто являются частью чего-то гораздо большего и неподвластного мне.

2. От прощения к трансформации

Идея прощения также очень важна. В традиционных религиях прощение грехов часто приходит через покаяние, через обращение к высшим силам или к представителям церкви.

Это акт милосердия, который дарует тебе очищение и возможность начать всё сначала. Чувство, когда тебе прощены грехи, может быть невероятно освобождающим.

А вот в более личных практиках акцент часто смещается на трансформацию. Ты не столько просишь о прощении, сколько работаешь над изменением себя, над избавлением от негативных паттернов, над исцелением травм.

Это глубокий внутренний процесс, который требует не просто раскаяния, но и активных действий по изменению своей жизни. Я сам убедился, что настоящая трансформация происходит не от внешнего одобрения, а от внутренней работы и готовности к изменениям.

И в этом смысле оба пути, хоть и разными способами, ведут к одному — к поиску внутреннего мира и гармонии.

В завершение

В завершение хочу сказать: путь к истине многогранен, и каждый из нас ищет её по-своему. Нет универсального рецепта, который подошёл бы всем. Важно не слепо следовать за кем-то, а прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Будь то строгие догмы или свободное общение с природой – главное, чтобы выбранный путь приносил вам покой, гармонию и смысл. Идите своей дорогой, но всегда с открытым сердцем и умом.

Полезная информация

1. Изучайте. Прежде чем полностью погрузиться в какую-либо практику, уделите время изучению её истории, философии и потенциальных подводных камней. Знание – ваша лучшая защита.

2. Прислушивайтесь к себе. Истинный путь всегда будет резонировать с вашей душой. Если что-то вызывает дискомфорт или внутреннее отторжение, это повод задуматься.

3. Не бойтесь задавать вопросы. Даже в самых устоявшихся традициях всегда есть место для личного осмысления. Спрашивайте, ищите, сомневайтесь – это путь к глубокому пониманию.

4. Ищите опыт. Теория важна, но без личного опыта любые духовные практики остаются лишь красивыми словами. Пробуйте, но с осторожностью и осознанностью.

5. Уважайте чужой выбор. Каждый человек уникален, и его духовный путь тоже. Примите, что кто-то может искать ответы совершенно иначе, чем вы.

Ключевые выводы

Ключевые выводы: Путь догмы предлагает структуру, коллективную поддержку и искупление через предписания. Путь личного опыта сосредоточен на интуиции, прямой связи с миром и трансформации через внутреннюю работу.

Религия часто опирается на внешние авторитеты и символы, в то время как древние практики подчеркивают непосредственное переживание и личную ответственность.

Часто задаваемые вопросы (FAQ) 📖

В: В чем, по-вашему, заключается ключевое различие между традиционной религией и, скажем, шаманизмом или эзотерическими практиками, ведь многие их путают?

О: Ох, это вопрос, который меня самого долго мучил, пока я не начал копать глубже. Я бы сказал, что главная разница – в источнике авторитета и способе взаимодействия.

В религии, как я это чувствую и вижу, есть четкая структура, догматы, священные тексты, и связь с высшим началом часто опосредована – через духовенство, обряды, храмы.

Это такой путь, где ты идешь по уже проторенной дороге, которая дает утешение и рамки. А вот в шаманизме или других древних практиках, да и во многой эзотерике, всё намного более личное, непосредственное.

Это прямой диалог с природой, с духами, с собственным внутренним миром. Ты сам становишься своим храмом, а твоими учителями могут быть шепот ветра, шум реки или даже сны.

Мне кажется, тут нет посредников, и это требует куда большей личной ответственности и смелости. Сам неоднократно убеждался, что когда ты стоишь один на один с лесом или морем, ответы приходят совершенно иначе, чем из прочитанной книги.

В: Сейчас такой всплеск интереса ко всему эзотерическому. Как понять, что ты идешь по настоящему пути, а не просто следуешь модному течению или попадаешь под влияние?

О: Вот это, пожалуй, самое опасное в современном мире, где каждый второй – “гуру”, и многие готовы продать вам иллюзии. Мое личное наблюдение: настоящий путь – это всегда про внутреннюю работу, про изменения в тебе самом, а не про внешние атрибуты или громкие заявления.

Если кто-то обещает вам мгновенное просветление за большие деньги или настаивает на слепом подчинении, бегите! Я сам на этом обжигался, думал, вот сейчас куплю волшебный амулет, и всё решится.

Ничего подобного! Истинный путь всегда требует усилий, самоанализа, иногда боли, но он приносит устойчивый внутренний покой и чувство правильности. Смотрите на плоды: если человек, утверждающий, что он “просветленный”, по-прежнему злобен, завистлив или меркантилен, то, скорее всего, это просто очередная коммерческая уловка.

Подлинная практика делает человека лучше, добрее, осознаннее, и это чувствуется в его поступках, а не в словах. Помните: ни один истинный учитель не будет лишать вас вашей воли или свободы мысли.

В: Возможно ли современному человеку по-настоящему соприкоснуться с “древними практиками” типа шаманизма, или это просто романтизированный образ из прошлого, неактуальный для нашей реальности?

О: Ой, как же часто я слышу этот вопрос! И я сам раньше думал: “Ну куда мне, городскому жителю, до шаманов, которые живут в тайге или тундре?” Но, знаете, я понял одну вещь: эти практики не привязаны к географии, они привязаны к состоянию души и связи с миром.

Конечно, мы не можем просто так взять и “стать шаманом” за неделю, это годы и поколения вживания в среду. Но соприкоснуться с духом этих практик – более чем реально!

Я, например, начал с того, что просто стал больше времени проводить на природе, слушать деревья, наблюдать за птицами, учиться чувствовать землю под ногами.

Это, поверьте, уже огромный шаг! Древние практики – это, по сути, просто глубокое понимание, что мы – часть чего-то гораздо большего, чем наша квартира или офис.

Это умение слушать не только ушами, но и сердцем, видеть не только глазами, но и душой. И этому можно учиться, даже живя в мегаполисе. Это не про ряженых в перья людей, а про внутреннее состояние гармонии и связи с живым миром, которое доступно каждому, кто искренне его ищет.

📚 Ссылки

Википедия

종교적 관점의 차이 – Результаты поиска Яндекс

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과